不妊外来

不妊症とは、教科書的には、赤ちゃんを望みながら夫婦生活を営んでいるにもかかわらず、2年経っても妊娠しない状態をいいます。ただ、最も妊娠しやすい20歳代では、排卵時期の性交渉による妊娠率は25%から60%とされています。そこで、子供を作ろうと努力して、半年できなければ病院を受診されたほうが良いと思います。今、10組に1組のカップルが不妊症といわれています。最近は晩婚化、環境の因子などで、さらに増加傾向にあります。

なかなか子供が出来ないで、不妊治療を受けようか迷っていらっしゃる方は多いと思います。当科は不妊治療に力を入れております、一人で悩まないで、まずご相談にいらして下さい。

診療科目

- 一般不妊治療…検査、タイミング法、排卵誘発法、人工授精

- 高度生殖医療…体外受精、顕微授精、精子・胚凍結

- 不育症

受付時間

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 8:15~11:30 | △ |

△ |

○ |

△ |

○ |

△ |

△ |

| 午後 | 12:30~16:00 | × |

○ |

△ |

△ |

△ |

○ |

× |

不妊症について

不妊症とは、教科書的には、赤ちゃんを望みながら夫婦生活を営んでいるにもかかわらず、2年経っても妊娠しない状態をいいます。ただ、最も妊娠しやすい20歳代では、排卵時期の性交渉による妊娠率は25%から60%とされています。そこで、子供を作ろうと努力して、半年できなければ病院を受診されたほうが良いと思います。今、10組に1組のカップルが不妊症といわれています。最近は晩婚化、環境の因子などで、さらに増加傾向にあります。

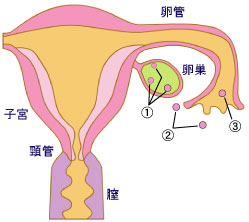

なぜ不妊症になるか それを理解してもらうために、どのようにして妊娠するかを説明します。妊娠するためには11あまりの段階があり、それらがすべて正常に働いてはじめて妊娠します。

-

卵胞発育から受精まで

1.卵巣内での卵胞の成長

2.排卵と黄体形成

3.卵管采による卵子の補足と卵管への移送 -

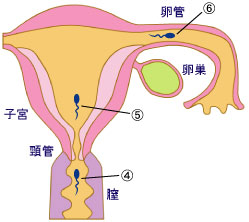

射精から受精まで

4.精子の腟内への射精

5.頚管から子宮腔内への精子の進入

6.卵管内への精子の進入 -

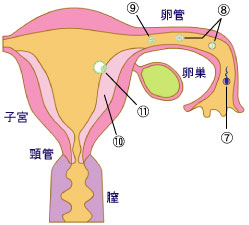

受精から着床まで

7.精子の卵子内への進入(受精)

8.受精卵の分割(胚の形成)

9.胚の子宮腔への移送

10.子宮内膜の変化

11.子宮内膜への胚の着床

どのようにして妊娠するかを3の段階にわけて詳しく説明します。

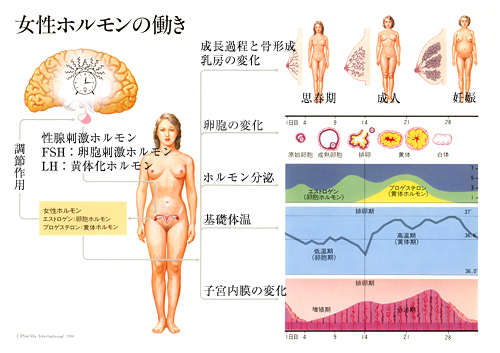

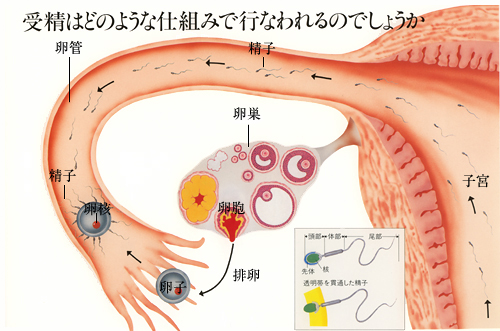

まず、月経が始まるころから脳の中央下部にある下垂体から卵胞刺激ホルモンが分泌され卵巣に作用します。卵胞刺激ホルモンの刺激をうけて、卵巣では卵胞が成熟し卵胞ホルモンを分泌します。卵胞ホルモンは子宮内膜に作用し増殖肥厚させます。卵胞が十分成熟すると、下垂体から分泌されるホルモンは黄体化ホルモンにかわり、その黄体化ホルモンは成熟卵胞に作用して、排卵を起こします。排卵後の卵胞は黄体となり、黄体ホルモンを分泌し、子宮内膜に分泌機能をあたえ胚を着床しやすくし、また妊娠した場合は妊娠を維持します。

一方、排卵した卵は一度お腹の中に飛び出し、卵管に取り込まれます。ちょうどそのとき性交渉をすると、早い精子は15分後に、遅い精子は3日後に卵管に進み、卵管で卵子と精子は出会って受精します。

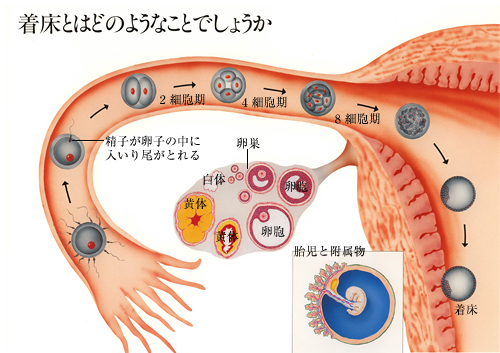

受精した卵は卵菅内を子宮に向けて運ばれます。その間分割をくりかえし、2日目に4細胞、3日目に8細胞、5日目に胚盤胞となり、5から7日目に子宮にやって来て、子宮にくっついて、生き続けたら妊娠となります。

つまり、下垂体、卵巣、卵管、子宮、膣、精子どこが悪くても妊娠しません。これをまとめますと、不妊原因としては排卵障害、卵子の捕捉障害、受精障害、卵管の異常、着床障害、精子の異常、頚管粘液の異常、免疫性不妊、子宮内膜症、原因不明などがあります。

つぎに不妊症の検査の説明をします。不妊原因はひとつだけでなく、いくつかの要因が複雑に重なりあっていることがよくあります。治療を行うためにはその原因を見つけることが大切です。女性の体は月経周期に合わせて、絶え間なく変化しています。不妊検査は、こうした各時期にあった適切なものを順次行っていきます。

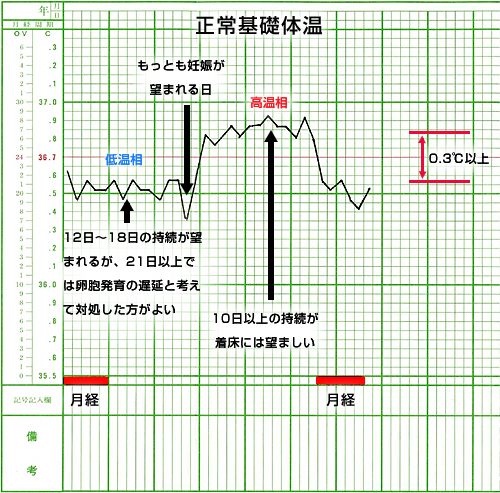

1.基礎体温

まず、基礎体温をつけてみて下さい 排卵の有無がわかります 排卵日の予測 黄体機能不全の有無がわかります 不正出血の原因が推測できます。

2.ホルモン検査

月経が終わり、卵胞が成長する時期を卵胞期と言います この時期に分泌されるホルモンを血液検査によってチェックします 性腺刺激ホルモン、卵巣性ホルモン、乳腺刺激ホルモンなどで 排卵障害原因、黄体機能不全の有無などがわかります。

3.子宮卵管造影、卵管通気法、卵管通水法など

卵管の通過性、癒着の有無、子宮内腔の異常などを調べます 子宮卵管造影は、月経後から排卵日までに行います 子宮腔内に先に風船のついた細いチューブを挿入し、X線の造影剤を注入し、 X線写真を撮って、子宮腔や卵管の形をみる検査です 不妊治療の早期に必ず行う検査です。

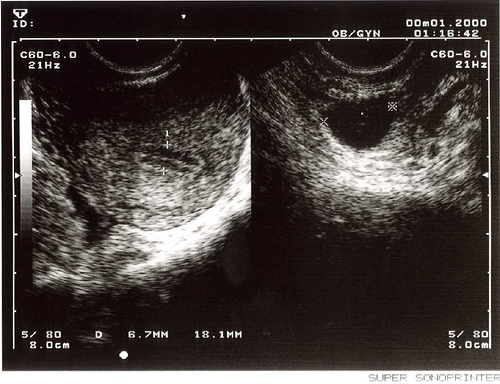

4.経腟超音波検査

卵胞(卵子の入っている袋)の発育状態を観察します 卵胞の成長を確認すること(大きさを計測すること)で、 排卵日を予測したり、卵胞が順調に育っているかが判断できます 子宮筋腫、子宮内膜症あるいは卵巣腫瘍なども診断できます。

5.性交後テスト、一般精液検査

精子の濃度、運動率、形態、抗精子抗体の有無を調べます 性交後テスト(フーナーテスト)は排卵日に性交渉をし、 翌日頚管粘液の中に精子が進入したことを確かめる検査です 20匹以上(運動精子400倍視野)が正常 不動精子が多い場合は抗精子抗体の存在が疑われます

6.その他

腹腔鏡にて子宮内膜症の有無を調べることもあります。 このような検査を順序立てて行います。

一般不妊治療の説明をします。

まず、一般不妊治療の目的と方法です。

- 良好な卵胞を育てる→クロミフェン、HMG‐HCG、ドパミンアンタゴニスト

- 排卵と性交のタイミングの指導→超音波卵胞計測、LHチェック

- 精子と卵子の出会いの確率を上げる→過排卵、人工授精

- 良好な黄体機能を維持する→HCG、黄体ホルモン補充

- 着床の障害となることを取り除く→子宮内ポリープや子宮筋腫の手術

- 卵管の障害を取り除く→卵管形成術

- 子宮内膜症を治療する→薬物療法、手術療法 さらにこれを詳しく説明します。

1.タイミング療法

不妊治療の第一歩は最も妊娠の頻度が高い排卵直前に性交をすることです。 詳しくはこちらをご覧ください。

2.排卵障害の治療

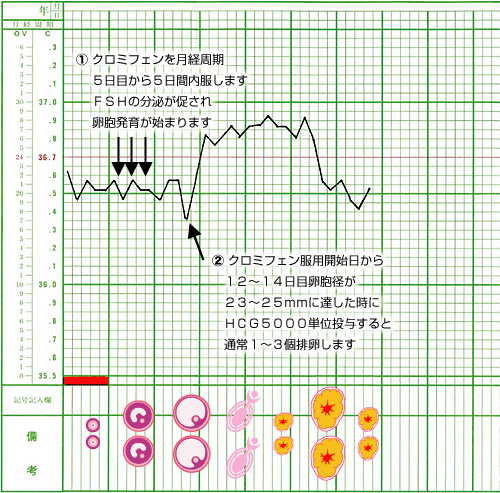

クロミフェン療法(内服の排卵誘発剤)

性腺刺激ホルモンの分泌の障害が軽い方に良く効きます。 また、過排卵刺激の最初にも投与します。 後述の副作用を起こすことがほとんどありません。

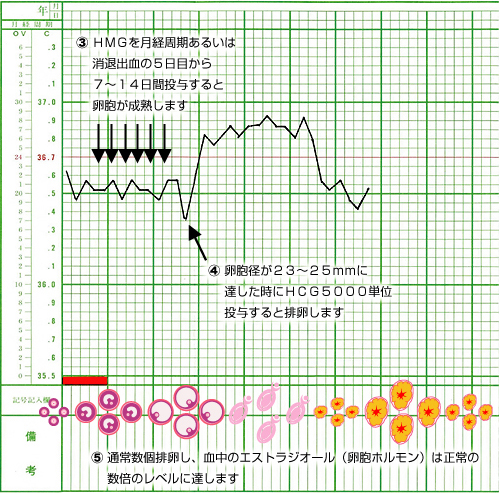

HMG(ヒュメゴン、フェルティノームP)‐HCG療法(注射の排卵誘発剤)

大部分の性腺刺激ホルモンの分泌障害の方に排卵を起こすことが可能です。毎日注射をするため、費用がかかり、煩雑で、副作用には注意が必要となります。過排卵刺激にも使用し、妊娠する可能性はクロミフェンより高くなります。

ドパミンアンタゴニスト(テルロン、カバザール)療法

高プロラクチン血症による排卵障害にたいする治療です。

排卵誘発剤の副作用

多胎、頻度がクロミフェンでは2倍、HMGでは10倍になると言われています。 卵巣過剰刺激症候群 卵巣腫大、腹水ときに胸水を認め、重症化すると血栓症や呼吸障害を起こします 慎重に管理し合併症を起こさないようにします。 とくに妊娠した場合に重症化します。

このページの問い合わせは:南條和也産婦人科部長 knanjou@ehimeh.johas.go.jp まで